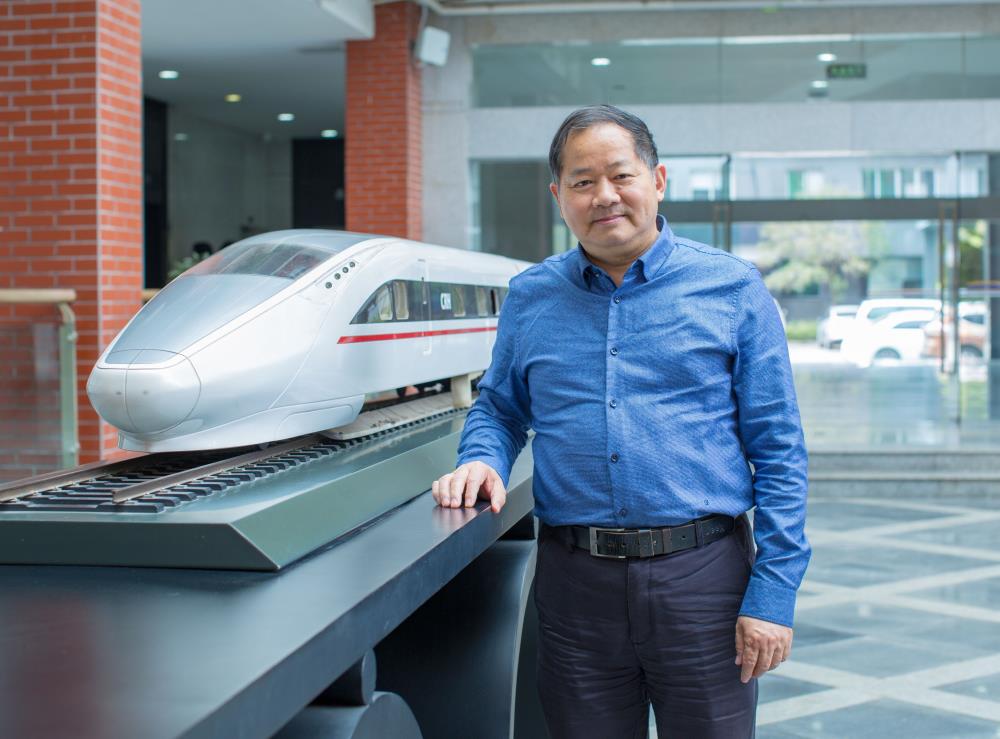

张卫华 鞠红伟摄

乘坐在高铁上,西南交通大学首席教授张卫华与其他乘客有着不一样的习惯:总会专心致志地感受列车的每一次震动,然后询问列车员列车的相关情况。

今年是张卫华投身轨道交通事业的第41个年头。41年来,张卫华“与高铁较劲”,和团队一起带领我国铁路机车车辆试验研究能力迈入世界前列,为我国高铁的发展贡献“基础”动力。

前不久,人力资源和社会保障部公布第二届全国创新争先奖获奖者名单,张卫华获得全国创新争先奖状。作为核心成员,他所在的“复兴号动车组研发创新团队”获得全国创新争先奖牌。

“与高铁较劲”是种机缘

“慢吞吞”“叮叮当当”“臭烘烘”是张卫华对大学时代绿皮火车的印象。

41年前,他就是乘坐上海到四川成都的绿皮火车,经过了两天两夜到达成都,然后来到西南交通大学,开始了自己的大学生活。也是从那时开始,他与轨道交通结下了不解之缘。

“原来从上海到成都的火车,最初只有一趟,后来发展到两三趟。”回忆起过去的经历,张卫华颇为感慨,“如今的高铁已经非常普遍,可能比等公交车都方便,一些高峰线路5分钟就有一趟。”

1961年,张卫华出生在江苏宜兴的农村,“农村人的想法还是比较淳朴的,我母亲觉得,能够考上大学,今后有了城镇户口、工资、购粮券就足够了。”张卫华说,小时候想选择的职业只有老师或者医生。

阴差阳错,张卫华最后没有上师范大学,也没有上医科大学,而是来到了轨道交通人才的摇篮——西南交通大学。

“我上大学之前没有见过火车,开学报到就是坐火车来的成都,刚一上火车觉得火车好大啊。”但是过了没一会儿,张卫华就感觉不好了,因为没有座位,站得很累。然后他看到人多的时候,车上的人下不去,车下的人上不来,“后来会跟高铁较上劲,我觉得可能也和当时的感受有关,这也是一种机缘吧。”

“拼命三郎”突破道道难关

1979年进入大学伊始,张卫华进入机械系学习,似乎与铁路关系不是十分紧密。硕士阶段,他学的是力学,严格来说也和铁路关系不大。直到博士阶段,他才接触到机车车辆专业。

张卫华获得博士学位之际,机车车辆专家沈志云教授接受了一项重大任务——筹建依托西南交通大学的牵引动力国家重点实验室。

“愿不愿意做拼命三郎?”沈志云向张卫华抛出橄榄枝。张卫华点点头。此后几年,张卫华成了一个不折不扣的“拼命三郎”,突破了道道难关。

“当初建立机车车辆滚动振动试验台,能参考的仅是国外类似试验台的几张照片。”张卫华和同事们北上南下、东奔西跑,四处寻找能制造部件的厂家。“有一次去安徽淮北一个厂家调研,出来时又饿又冷,在一个建筑工地的职工食堂找午餐,两个人花了5角钱饱餐了一顿川菜,因为是四川建筑队的食堂。”他回忆道。

“沈老师常常对我们说,在那么困难的情况下,国家能给实验室投入4000多万元,如果实验失败,就是对不起国家。”责任感和使命感让张卫华不敢有丝毫懈怠。

1994年,机车车辆滚动振动试验台建成,开创了我国机车车辆运行模拟的新纪元。1999年,机车车辆滚动振动试验台获国家科技进步奖一等奖。

此后,张卫华主持机车车辆滚动振动试验台的改扩建工作。2003年,和世界上同类试验台相比,新落成的试验台成为规模最大、功能最多、技术最先进的机车车辆(六轴)滚动试验台。几乎国内所有新车机车车辆都要在试验台上进行动力学参数优化和验证。

面对未来轨道交通发展的新趋势,张卫华的研究重心已放到新型高速磁浮交通和超高速真空管道磁浮交通研究上来。让轨道交通更高速、更安全、更舒适,是他要坚持做下去的事。