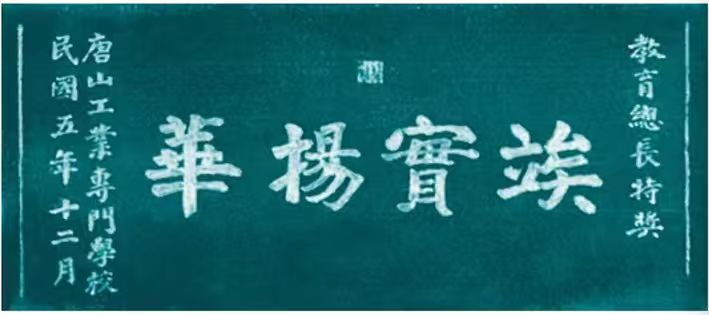

在西南交通大学校史馆的珍藏中,有一件承载着学校至高荣誉与精神魂魄的瑰宝——那便是1916年由教育总长范源濂颁赠的“竢实扬华”匾额。这方匾额不仅是一段辉煌历史的见证,更是一首传唱百年的精神弦歌。今天,就让我们推开时光之门,穿越百年风雨,一同走进那个让“竢实扬华”熠熠生辉的荣耀时刻。

一、京华竞秀,实至名归

故事起于1916年的春天,3月15日至4月14日,民国教育部于北京举办“全国专门以上学校成绩展览会”,这被视为中国现代高等教育史上首次全国性的校际评比。当时全国71所(最终参与者为68所)高等学府精选佳作,齐聚一堂,共襄盛举。其时名为“唐山工业专门学校”的西南交大,选送了1915届毕业生王节尧和1916届毕业生茅以升的课业作品参评。

展览闭幕后,教育部组织各路专家进行严格评审。最终结果令人振奋:唐山工业专门学校以94分的优异成绩,力压群芳,荣膺榜首。其评分远超同期参评的浙江公立医学专门学校(93分)、北洋大学(90.8分)乃至国立北京大学(87.9分)等知名学府。根据教育部奖励办法,90分以上列为特等,除颁发优等奖状外,更由部中特赐匾额一方。

于是,在1916年12月,教育总长范源濂将一块镌刻着四个鎏金大字——“竢实扬华”的匾额,郑重授予唐山交大。这一荣誉,是对学校自1896年创校以来,二十载筚路蓝缕、精勤治学成果的最高肯定,标志着这所专注于工程教育的学府,其教学质量已获全国公认,自此声名远播,誉满海内。

二、字里乾坤,精神所系

“竢实扬华”四字,古朴厚重,意蕴深长。“竢”为等待之意,“实”则既可指果实、成果,亦引申为实实在在的学问与人才;“扬华”即光耀中华。这四个字组合在一起,凝聚了颁赠者范源濂先生,一位毕生致力于“教育救国”的著名教育家,对学校的殷切期望:潜心育人,等待硕果,继而以此英才贡献国家,振兴华夏。

匾额所褒奖的,并非仅仅是几份优秀的学生作业,其背后是唐山交大严谨求实的办学传统。早在山海关北洋铁路官学堂时期,学校便采用与欧美工科大学接轨的课程体系,强调理论基础与实践能力并重,教学严格,考核频繁。这种“求实”的学风,一代代传承,终于在1916年的全国舞台上结出硕果,得以“扬华”。因此,“竢实扬华”从诞生之初,其核心便是爱国主义精神,是“为振兴中华而学习,为振兴中华而育人”的崇高理想。它被悬挂于学校礼堂“明诚堂”中,日日警醒、激励着过往师生。

三、岁月沉浮,荣光重铸

然而,这方象征着无上荣光的匾额,其命运亦如国家命运一般波折。新中国成立后,在特定历史时期,“左”的思想影响下,因其由“北洋政府”颁发,这份荣誉一度被曲解为“历史的污点”。匾额被从礼堂取下,不知所踪,令人扼腕。学校的荣誉被尘封,精神的象征被遮蔽。

但真正的精神之火从未熄灭。即便在困境中,如罗河教授等有识之士仍不断呼吁,希望重悬此匾,以先辈的荣光激励后学。转机随着改革开放的到来而出现。十一届三中全会后,思想解放的春风吹遍大地,对历史的评价日趋客观公正。人们重新审视这段历史,认识到1916年的评比本质是纯粹的教育教学成果展示,与政治无涉。范源濂更是一位爱国教育家,其赠匾之举是对教育本身的尊重与嘉奖。

由此,“竢实扬华”的深刻内涵被重新发掘和诠释,它洗去尘埃,再放光华。虽然实物匾额可能已永逝于历史,但其精神却深深植根于西南交大的血脉之中,历久弥新,最终升华为学校的灵魂——“交大精神”。

四、弦歌不辍,薪火相传

“竢实扬华”的精神,并未止于一块匾额。它所代表的追求卓越、报效国家的传统,在后续的岁月中不断得到印证。1917年,在交通部全国铁路实习生统考中,唐山交大学子再次夺魁;1918年,学校更争取到毕业生前两名由交通部公费派遣留学的优厚政策,为中国培养了大量顶尖工程人才。

从山海关始筚路蓝缕,到唐山复校声名鹊起,再到今日西南交大 “交通天下”,“竢实扬华”的精神如同一盏明灯,照亮了无数交大人前行的道路。它告诫学子要厚积薄发、待时而动,它号召师生要学成致远、贡献家国。

今日,当我们在校史馆凝视这方匾额时,我们所见的,不再仅仅是一段过往的辉煌,更是一种活着的传统。它连接着金达上书创办学堂的远见,连接着詹天佑修筑京张铁路的豪情,连接着茅以升炸毁后又重建钱塘江大桥的坚韧,也连接着今天无数交大学子在祖国乃至世界各地轨道交通、土木工程、智能制造等领域挥洒汗水的身影。

这,就是“竢实扬华”的故事。一方匾额,虽历经沧桑,但其承载的爱国之心、求真之志、育才之责,早已化为西南交通大学永不褪色的精神底色,激励着一代代交大人,在中华民族伟大复兴的征程上,继续竢实扬华,砥砺前行。