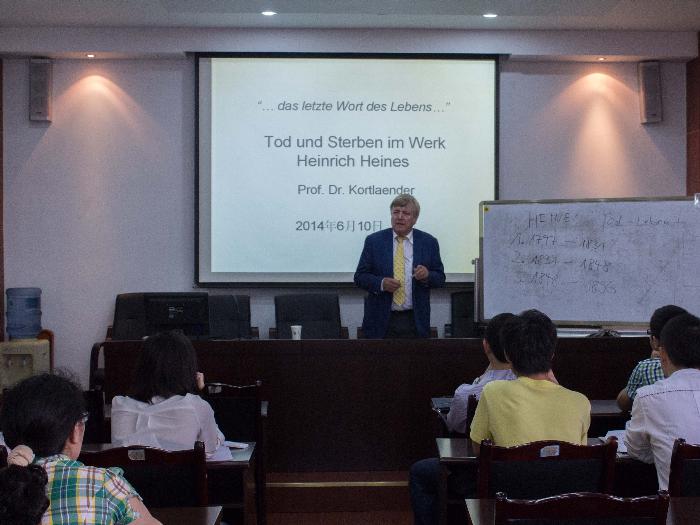

6月10日下午,在九里校区的01014外国语学院学术报告厅,国际著名海涅专家、德国杜塞尔多夫市海涅研究所所长、杜塞多尔夫大学的柯特伦德教授(Prof.Dr.Bernd Kortlaender)做了一场关于海涅作品中的死亡主题的讲座,与交大师生们一起进行了探讨。

海因里希•海涅(原名哈里•海涅)是德国著名抒情诗人,被称为“德国古典文学的最后一位代表”。他既是作家又是思想家,他将这两个迥异的身份完美地统一于己身。在海涅的作品中,随处可见死亡这个永恒的主题的存在。此次讲座,科特伦德教授针对这方面进行了系统的阐述,将海涅的一生分为三个阶段进行讲解,并分析了每个阶段海涅的主要作品和对于死亡的不同诠释与表现。

科特伦德教授谈到,1797-1830年为第一阶段,是海涅的青少年时期的经历。出生在杜塞尔多夫的一个犹太商人家庭的海涅自小饱受别人的歧视与欺负,生为犹太民族并非海涅所愿,但他却要承受这被诅咒的宿命,以及人们对于他和他所属民族的轻蔑厌恶的目光。年少的苦难也为海涅以后的作品的创作奠定了基调,同时也对他作品中的死亡主题产生了深远的影响。在此期间,海涅先后在伯恩大学、格廷根大学、柏林大学学习了法律和哲学,也开始了文学创作,并有了第一部诗集《诗歌集》和另一部著作《哈尔茨游记》,《诗歌集》中海涅借助死亡主题表达了犹太人身份给作者带来的社会孤独感。1830-1848年为第二阶段,海涅在法国认识了无产阶级的伟大领袖——马克思,同时他的创作在这个时期达到了巅峰。主要著作有《德国,一个冬天的童话》《论浪漫派》《西里西亚职工之歌》等。第三阶段为1848-1856年,身患重病的海涅一直缠绵于病榻直至走向自己生命的终点,但海涅并没有屈服于病魔的淫威之下,而是坚持不懈地继续文学创作,完成了《罗曼采罗》等作品。海涅在自己人生的最后阶段,形成了自己死亡抒情诗的风格,通过诗歌探索了人类情感和生存的特殊本质,进而形成了他独特的死亡题材的书写形式。海涅通过死亡主题来暗喻社会发展的趋势——新事物在旧事物的消亡中产生,现代资本主义社会终将走向没落与终结。

听完柯特伦德教授的精彩讲述,同学们纷纷提出自己的疑问。对于“犹太人身份对海涅的写作有何影响”这一疑问,教授回答:“海涅从小遭受迫害与歧视,为此他改了名字,却仍然被人们轻视,这让海涅深刻地意识到了社会的黑暗,在他的很多作品中都有体现。”而被问及这个问题对他三个阶段的创作有何具体表现,科特伦德教授以海涅在德国读大学时充满了自我意识的作品来举例回答。

这次讲座使我校师生对于德国的文学及文化有了更深层次的了解,同时促进了师生的国际交流。 (学生编辑:何凯妮)