6月3日,《中国教育报》第5版刊发西南交通大学校长闫学东署名文章《为发展新质生产力培养更多卓越工程师》,全文如下:

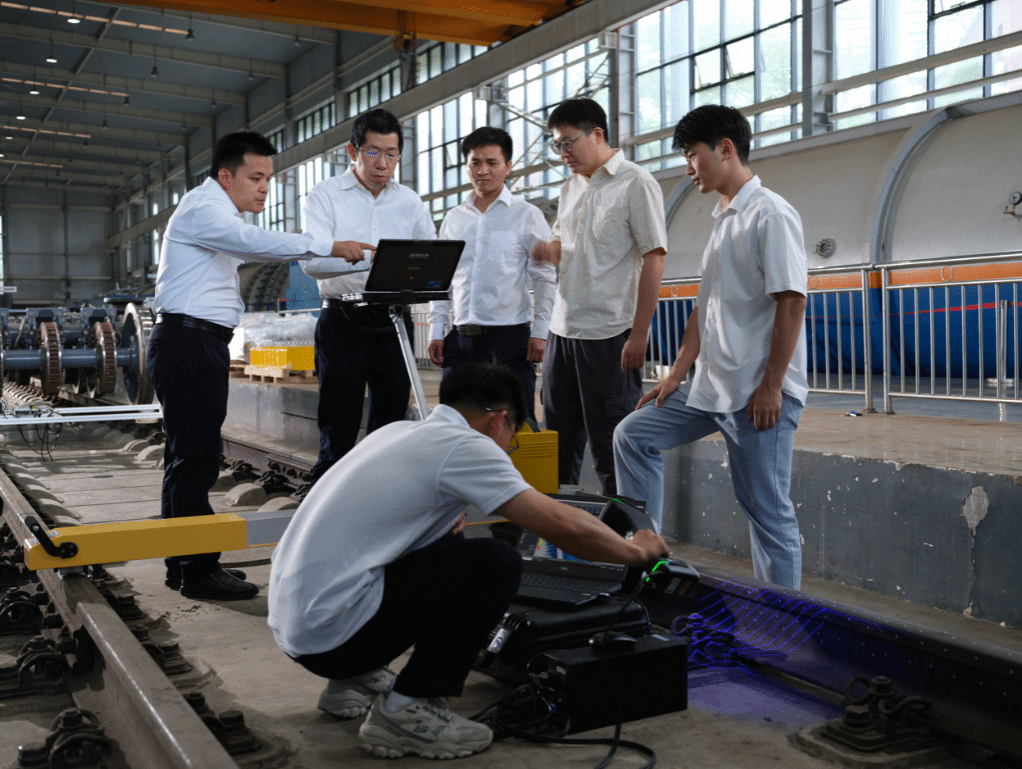

中国科学院院士、西南交通大学教授翟婉明(站立左二)在轨道交通运载系统全国重点实验室指导

学生做实验

中国工程院院士、西南交通大学教授何川(右一)在极端环境岩土和隧道工程智能建养全国重点实验室指导学生做实验

培养造就大批德才兼备的卓越工程师,是加快建设国家战略人才力量、加快形成新质生产力的必由之路。党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视国家战略人才力量建设和卓越工程师培养。习近平总书记多次发表重要讲话、作出重要指示,对加强工程教育、培养国家战略人才和急需紧缺人才提出明确要求,强调“要培养大批卓越工程师,努力建设一支爱党报国、敬业奉献、具有突出技术创新能力、善于解决复杂工程问题的工程师队伍”。

西南交通大学聚焦“教育强国、交大何为”的时代命题,立足教育、科技、人才“三位一体”融合发展,牢牢抓住人才自主培养能力建设这一关键,持续构建服务国家战略、面向工程前沿、契合产业需要、融入地方需求、彰显办学优势的培养新模式,循序渐进、迭代升级,历经卓越工程师人才培养探索与实践的3个阶段,走出了一条独具特色的卓越工程师自主培养之路。

初步探索阶段:

以工程实际需求为导向

快速满足重大工程建设需要的“小切口”“成建制”本研贯通卓越工程师培养

工程的创造性、综合性、实践性等特点,决定了高质量工程人才培养必须以工程实际需求为导向。早在1997年,作为全国首批工程硕士专业学位培养单位之一,学校快速响应、率先主动面向粤海铁路、青藏铁路等国家重大工程建设,借鉴长期积累的工学硕士培养经验,大力构建培养工程硕士的校企协作关系,以“小切口”的形式在交通运输、建筑与土木、电子与信息、机械4个领域,开展了针对重点工程企业技术骨干的卓越工程师培养。

随着国家轨道交通事业的跨越式发展,2003年,为满足轨道交通领域工程专业大类发展需要,学校开启了本研贯通的卓越工程人才“成建制”培养,率先在全国组建“茅以升班”,培养拔尖创新型工程人才。2007年,为助力中国铁路“走出去”,学校又率先组建了“詹天佑班”,开展国际化创新型工程人才试点培养。此后,学校还在成功创班的基础上,分别组建了“茅以升学院”“詹天佑学院”,至今已培养17届“茅以升班”和13届“詹天佑班”,共计4300余名学生。

通过20余年卓有成效的探索,学校逐步建立起了以实践创新能力培养为目标,以“习—学—用”理论与实践贯通为内核,以产教融合为特点的卓越工程人才培养完整路径,着重培养具备扎实基础理论和专业知识、熟练掌握行业规范与技术标准、富有工程技术创新及创造能力、善于解决复杂工程问题和技术难题的复合型工程创新人才。同时,学校在实践基础上系统总结并出版了《卓越工程师人才培养专业规范》和《城市轨道交通人才培养专业规范》两部专业人才培养规范,并在80余所高校和40多家轨道交通行业企业推广。

深化实践阶段:

以国家重大战略为牵引

精准服务国家重大战略的“项目制”“特区式”产教协同卓越工程师培养

随着交通强国、制造强国等国家战略以及“一带一路”倡议的提出和实施,充分发挥学校铁路办学特色和轨道交通学科优势,进一步发挥重大工程和行业资源在人才培养中的关键作用成为当务之急。

从2017年开始,学校聚焦轨道交通领域国家重大工程和“卡脖子”技术难题,深入对接行业需求。学校与中国中车、中国铁建、中国中铁、中国通号等国家轨道交通头部企业合作,以企业承担的国家重大科技专项、重大装备工程、重大基础研究等项目,以及企业自主立项的重点项目或科研项目为依托,以“项目制”方式启动实施工程硕士校企联合培养招生专项,全方位拓展产教融合的广度和深度,不断增强人才培养与企业发展的适配度。

为主动参与共建“一带一路”教育行动,2018年,学校面向“一带一路”在建铁路国际合作项目及沿线国家铁路人才供给需求,依托“詹天佑学院”升级设立“天佑铁道学院”。同时,学校牵头发起成立国内首个铁路国际教育共同体——“一带一路”铁路国际人才教育联盟,集聚全国优势资源,精准开展国内输出型、沿线国属地化铁路国际高层次工程技术人才培养,以分专业和跨专业方式整合打造了“詹天佑班”(交通运输、铁道工程)、“留学生班”(埃塞俄比亚土木工程班和电气工程班)、“国际工程班”(3+1校企订单培养)等卓越工程人才培养示范项目。

为有效服务川藏铁路建设,2019年,学校率先设置“川藏铁路工程博士专项班”,开展敢于挑战极端工作环境、勇于攻克极端工程技术难题的复合型高层次工程领军人才培养,累计招收工程博士90余名。该专项班以真实项目为场景、以真实问题为导向,通过边学习、边实施、边研究、边反馈的闭环模式,培养了一批有力支撑川藏铁路重难点工程建设的急需人才。

基于深化实践,学校逐步形成了以需求为导向、以项目为牵引、以实践为战场、以任务为驱动、以应用为目标,交通特色鲜明的工程硕博士产教协同“特区式”培养模式。

系统构建阶段:

有组织培养卓越工程师

彰显一流工程教育水平的“有组织”“全要素”创新驱动卓越工程师培养

在及时总结前两个阶段高层次工程人才培养经验的基础上,学校结合新形势、新要求,深入开展有组织的卓越工程师人才培养改革。

2020年,为适应人工智能等新一代信息技术的发展,学校成立了“智慧城市与交通学院”,依托智能建造、智能制造工程、智慧交通、新能源等新工科专业,开展基于产教融合、科教融汇的交叉复合型卓越工程人才培养。

2021年,学校联合中国中车成立“西南交大—中车时代微电子学院”,构建依托尖端技术集成创新的卓越工程人才培养机制,开始培养高速列车大功率半导体关键核心技术急缺人才。

2023年,学校正式组建卓越工程师学院,统筹各类型、各层次卓越工程师培养,明确了以“构建中国特色、世界水平的卓越工程师培养体系,打造行业特色鲜明的卓越工程师人才培养‘样板间’”为目标,通过进一步聚合全要素资源、细化全过程要求,加快构建新时代卓越工程师培养治理体系,重塑人才培养组织体系,进而实现组织形式、招生模式、导师队伍、培养要素、入企实践、评价机制的深层次变革和高层次工程人才培养范式的系统性升级。

针对卓越工程师人才培养类型问题,学校确立了本研贯通制、企业领军型、企业订单式3种类型的培养专项。针对优质生源选拔难问题,学校构建了以科教融合型学院(茅以升学院“卓越工程师拔尖班”)和新工科产教融合型学院(智慧城市与交通学院)为主体的优秀学生校企联合选拔机制。针对人才培养的优质条件支撑不足问题,学校稳步推进企业需求项目制招生的“苗子计划”、教学资源建设的“精品计划”、支撑实践创新能力培养的“平台计划”。针对培养质量评价问题,学校创建了校企双主体互评机制,形成了课程质量、工程成果、学位论文标准等产教互认的卓越工程师人才培养质控体系。

面向未来,学校围绕新质生产力发展中产业需求与人才培养不相适应的主要矛盾,聚力于将人才培养势能转化为产业发展动能。通过深化探索“政产学研用金”一体化育人模式,学校在促进“四链”深度融合、联动推进科技创新与成果转化的过程中,实现了人才培养全链条的互融互通。为培育壮大新质生产力赋能,学校重点实施了“三个再聚焦”计划:再聚焦国家关键急需工程领域所需,建成服务国家关键技术攻关、重大工程科技创新的人才培养示范高地;再聚焦区域经济发展和企业科技进步所需,建成支撑地方产业升级和加速科技成果转化的人才培养示范基地;再聚焦学校发展战略和“双一流”建设所需,实现原工程学科整体转型升级,助推学校新工科研究方向大量涌现。

通过抓“大工程、大项目、大装置、大平台、大成果、大人才”,全面实施有组织科研、有组织成果转化、有组织产业化,学校有效解决了卓越工程师人才培养的软硬件支撑不够强的问题,全力构建创新驱动型卓越工程师人才自主培养体系,高质量服务新质生产力发展。

立足新征程,学校将以卓越工程师学院建设为抓手,着力培养大批轨道交通领域高水平卓越工程师,努力为构建中国特色、世界水平的卓越工程师培养体系,贡献西南交大的智慧和方案。

来源:中国教育报2024年6月3日第5版http://paper.jyb.cn/zgjyb/html/2024-06/03/content_640003.htm?div=-1