近年来,一批又一批的中国志愿者走出国门,赴世界各地从事支教活动。这些中国志愿者以传播汉语知识、传递中华文化为己任,为世界了解中国、认识中国开辟了一扇友谊之窗,架起了一座沟通之桥。

这其中,就有越来越多的绍兴志愿者的身影。日前,记者采访了3位有着海外支教经历的绍兴志愿者。他们在践行公益的同时体验到不同国家的文化,传递着中国人的温情,讲述着“中国故事”。

赴泰国志愿者沈彬彬:

“我为‘金三角’的华文中学创作校歌”

“泰国北部清莱府比较贫困,不像首都曼谷那么发达,孩子们即使学会了中文,也未必能有好的就业选择。于是就缺乏学习动力,因此能坚持下来学习中文的,那是‘真爱’。”谈起自己的学生,沈彬彬的眼睛立刻绽放出温柔的光彩,嘴角弯成月牙形,似是在回味一些幸福的瞬间。

24岁的沈彬彬来自柯桥区稽东镇,是西南交通大学的研究生。今年,通过国际志愿者组织招募平台的3轮选拔,他参加了泰国北部清莱府地区的华文学校健群中学为期2个月的支教项目。

今年6月,他启程前往泰国。此次支教的地点是泰国北部的清莱府山区。他大致了解到,这个地区处于泰国北部边境,与缅甸交界,与老挝相望,也就是历史上有名的“三不管地带”——金三角地区。听说在几年前,还经常有大毒枭出没,形势比较复杂。

“当时我并没有因此感到害怕,甚至还有些小激动。在争取到机会之后,我就开始了支教知识的学习和准备。”沈彬彬说,这所华文学校从幼儿园到初中都有,因为当地师资缺乏,他承担起了学校计算机课程和初中三年级班主任的教学工作。他教学生Word、Excel、PowerPoint和画图等软件的基本操作,并承担了汉语教学等课程。

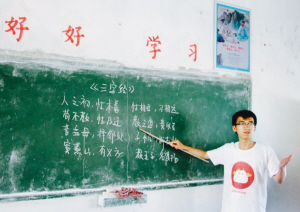

沈彬彬在教泰国的孩子学习中文

这些学生给沈彬彬留下深刻印象的是,他们的语言能力都比较强,往往掌握好几门语言,在家和父母用“家语”(比如父亲是缅甸人,就会说缅甸话);在村子里用方言(比如泰国少数民族语言);在泰文学校说泰语(官方语言);在华文学校则说汉语。此外,他们还在学校学习英语。

不过,学生们的学习时间比较长,自我空间相对少一些。“他们非常辛苦,学习毅力让我钦佩。”沈彬彬说,周一到周五,除了白天在泰文学校学习之外,学生们傍晚还要到华文学校学习。此外,周六整天也要在华文学校学习。周日,则要帮助家里下地做农活。

在支教的时候,沈彬彬发现,语言的习得和文化的熏陶真不是一回事。沈彬彬说,虽然学生们也能较为顺畅地用汉语交流,但是他们的写作能力和书面表达能力以及对中华文化的认知和理解还是存在一定差距。比如他们从小就能熟背《弟子规》,高年级学生能熟背《大学》等国学经典篇章,但是对于中华传统文化的认知还是比较粗浅。不过,令沈彬彬感到欣慰的是,尽管如此,学生们学习汉语的积极性很高,他们尤其喜欢和沈彬彬学唱中国歌曲。

沈彬彬和当地学校师生结下了深厚的友谊。健群中学的校长田泰在沈彬彬临近支教结束时,邀请他为学校创作一首校歌,沈彬彬欣然答应。

“我们在暹罗的高坡/用青春耕耘书写/我们在泰北的大地/让华文开枝散叶……”只用了短短两个小时,沈彬彬就把创作好的歌词发给了田校长,并得到了校方的肯定。

谈及整个创作过程,沈彬彬说,在泰国开展华文教育很不容易,让他感触颇多。他结合对中华传统文化的思考,决定开篇引用《周易》中的词句。而在整首校歌中,也蕴含了诸如“书山有路、学海无涯”“桃浓李郁、巨木成林”“吾将上下而求索”等饱含中华文化美好寓意的诗词。

学生们唱着校歌,这些诗词丰盈着每个孩子求知的渴望。

赴非洲志愿者施君萍:

“乌干达的孩子们贫困但很快乐”

“他们贫困,但很快乐。”这是来自柯桥区钱清镇的“80后”施君萍对在非洲乌干达支教的感悟。

2015年9月底,施君萍开启了为期12天的乌干达支教之行。

乌干达是位于赤道上的东非国家,一些地区充斥着骚乱和疫病。但到了乌干达,一切并没有如想象中那么恐怖。天,是蔚蓝的;空气,是清新的;环境,是和谐的。唯一和想象中一样的是——贫穷。

施君萍的支教地点是乌干达首都坎帕拉的一所小学,位于贫民窟。

刚走进支教学校的大门,施君萍就被一群热情的孩子包围了。“个子矮的抱着我的腿、拉我的手,个子高的不停地摸我的头发,赞美我漂亮。”施君萍说,这个学校共有100多个可爱的孩子。

来这个地方的中国人极少,不少第一次见到施君萍的人会说出这样一句话:你是我一生中见到的第一个中国人。这让施君萍有些小自豪。

乌干达的教育相对落后,小学三年级的孩子还要靠掰手指计算10以内的加减法。施君萍负责教孩子们汉语、唱歌、跳舞。课余时间除了和孩子们在一起,她还喜欢背着相机四处拍摄——直到有其他国家的志愿者告诉她:这样做很危险。

“带着相机上街,很容易被抢。” 施君萍说,来乌干达之前,有朋友告诉她这里和非洲其他国家相比较为安全,她到了那里之后才明白,“较为安全”仅指没有战乱、恐怖袭击,但贫穷、医疗卫生和治安问题仍令人担忧。

刚到学校,施君萍用中文向学生们作自我介绍,整间教室里鸦雀无声,从孩子们一张张茫然的脸上,施君萍看出,这群对中文一无所知的学生一句也没听懂。于是,她改用英语介绍自己。

施君萍与非洲的孩子在一起

在中国农业大学就读时,施君萍就在国内山区有过支教经历。在出发前往非洲时,她已对这些孩子们进行了初步的了解,知道孩子们喜欢画画。她一边给学生们画画,一边配合用肢体语言给学生们讲解每个汉字的意思。出人意料的是,施君萍发现,这群乌干达的孩子通过图画和肢体语言,很快就能明白这些汉字的意思。

施君萍给他们讲中国的农村,讲汉字。孩子们觉得写汉字跟画画一样,是件极有意思的事情。他们一下课就会拿一堆本子来让施君萍写字,通常是帮他们写他们的名字。乌干达的食物与中国有差异,施君萍就从这些日常生活入手,给他们讲中国的民俗,比如吃饺子。

相比于热情、新奇、色彩斑斓的非洲印象,施君萍觉得这里教育的贫乏更让她刻骨铭心。虽然孩子们上学不用钱,但是孩子们的上学时间并不固定,有的是周一到周五来上学,有的则是周末临时来上两天。

“虽然支教的时间很短,孩子们的就学环境也并不好,但我真切地感受到了孩子们的快乐。”施君萍说。

赴印尼志愿者陈伟兰:

“学汉语从华语流行歌曲开始”

去年3月,来自越城区的“80后”陈伟兰和全国各地共8名志愿者,前往印尼巴厘岛开展为期1个月的支教活动。

在她的行李箱里,除了衣物外,全是“中国元素”的物品。“有毛笔、中国结、糖果等国内才有的东西。”陈伟兰说,这些东西几乎占据了她的大半个行李箱。

虽然是去国外支教,但陈伟兰认为,这是一个让世界了解中国的好机会,也希望让更多的人认识中国。

在巴厘岛,陈伟兰所在的学校在较为贫困的地区。在学校里,她被分配安排到一个小学班,班上共有11名学生,由于教育条件落后,这些学生几乎都没上过学,而且年龄从6岁到10岁不等。陈伟兰负责教他们英语、汉语和数学,每天上3~4小时的课,随后还教画画、音乐,等等。

“若是学生学得好,就会奖励他们一个中国结或其他东西,奖励的同时也是让他们了解中国的文化。”陈伟兰说。

英文、数学都并不难,最难教的可能是汉语,学习汉语更需要了解中国的历史,该怎样教孩子们呢?

为此,陈伟兰想尽办法。她发现当地学生非常喜爱音乐,于是尝试丢开课本,先教他们唱华语流行歌曲。比如唱奥运歌曲《北京欢迎你》、邓丽君的《小城故事》等,学生们先唱歌,随后认读歌词,学习兴趣大增。

看着学生们兴趣高昂,陈伟兰趁热打铁,还给他们讲了“西游记”“三国演义”等故事。

在巴厘岛,有很多水果,但很多人都不会用汉语表达,陈伟兰灵机一动,想到了用做游戏的方式教他们讲这些水果的中文名字。陈伟兰说,她先教学生们学会苹果、火龙果、菠萝这十几种水果怎么读,然后与大家做游戏,喊到哪种水果,扮演水果的同学就必须蹲下,以此反复,谁要是蹲错了就必须接受“惩罚”。

除改变教学方法外,陈伟兰还想尽办法在异国讲坛中注入中国元素,比如给学生们开展毛笔书法的入门和辅导。

“巴厘岛虽然旅游资源丰富,但教育资源缺乏,有些贫困地区连个像样的学校都没有。”陈伟兰说,因为旅游业发达,当地人接触到的中国人非常多,华文教育在当地也很受欢迎,越来越多的人开始学习汉语。

来源:绍兴日报2017年8月23日http://epaper.sxnews.cn/sxrb/html/2017-08/23/content_10_1.htm